Im Jahre 1887 wagte er den Schritt in die Selbständigkeit und fertigte zunächst zusammen mit seiner Frau Sophie in der Küche der kleinen Kreuzberger Wohnung auf einer umgebauten Nähmaschine sogenannte Blitzspindeln für Telefone.

Seine Abnehmer, darunter sein vorheriger Arbeitgeber, waren von der Qualität und dem günstigen Preis seiner Produkte so angetan, dass sie ihn mit Aufträgen überhäuften.

Das ermöglichte ihm, noch im gleichen Jahr die „Telegraphenbauanstalt R. Stock“ zu gründen, die schnell wuchs und von einer Hinterhofwerkstatt in die nächste, größere umziehen musste.

Nachdem er sich als zuverlässiger und preiswerter Zulieferer etabliert hatte, begann er damit, komplette End- und Vermittlungsgeräte und später ganze Fernsprechämter zu fertigen. Die seinerzeit üblichen Vermittlungsschränke, in denen die Verbindungen von Telefonistinnen „gestöpselt“ wurden, enthielten eine Vielzahl gleichartiger Komponenten wie Stecker und Buchsen. Um wettbewerbsfähig zu sein, kam es darauf an, solche Kleinteile schnell und preiswert zu fertigen - und darin war er unschlagbar. Anfangs von den großen Unternehmen der Branche wegen des „Stanz- und Blechkrams“ belächelt, wurde er schnell zu einem ernsthaften Konkurrenten, zumal er sich für die von ihm ausgeklügelte Schaltungsvarianten und Baugruppen eine Vielzahl von Patenten sichern konnte.

Sein großer Durchbruch gelang ihm 1896, als er anlässlich der Gewerbeausstellung im Treptower Park ein komplettes Vermittlungsamt ausstattete und der Öffentlichkeit vorstellte. Die Reichs-Postverwaltung war so sehr von der gezeigten Vermittlungstechnik begeistert, dass sie den Auftrag zur Ausstattung mehrerer großer Fernsprechämter an Robert Stock vergab. Das ermöglichte ihm, für sein nunmehr unter "Deutsche Telephonwerke R. Stock G.m.b.H." (DeTeWe) firmierendes Unternehmen ein Firmengelände in der Kreuzberger Zeughofstraße zu erwerben und dort die benötigten Produktionsstätten zu errichten.

Um sich von Zulieferern unabhängig zu machen, gründete er in Oberschöneweide eine eigene Kabelfirma sowie in Kreuzberg eine Werkzeugfabrik, die jetzt noch in Marienfelde als „R. Stock AG“ firmiert. Deren Spezialität war und ist der sogenannte "Stock-Bohrer", ein im Innern gekühlter Spiralbohrer, der eine hohe Leistung bei geringem Verschleiß erlaubt.

Robert Stock zahlte seinerzeit die höchsten Löhne in seiner Branche und gewährte seinen Mitarbeitern vielfältige Vergünstigungen, wie zum Beispiel Kindergeld, erwartete dafür aber volles Engagement und große Disziplin. Dadurch konnte er viele gut ausgebildete und hochmotivierte Mitarbeiter gewinnen und seine Marktposition stets ausbauen.

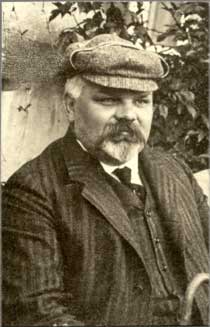

Auf dem Zenit seiner Firma, deren Leitung er inzwischen seinem Bruder Franz übertragen hatte, verkaufte er im Jahre 1900 seine Firmenanteile für stolze 5 Million Reichsmark und erwarb von dem Erlös mehrere Güter, darunter das seit 1883 verwaise Rittergut Mehrow, ein Gut in Werneuchen und einen Landsitz nahe dem pommerschen Kolberg, den er nach seiner Frau "Sophienwalde" benannte.

Sein Wohnsitz war weiterhin in Treptow an Rande des Treptower Parks, aber die erworbenen Güter weckten sein Interesse an der Landwirtschaft und seinen Ehrgeiz, die damals übliche Landtechnik zu revolutionieren.

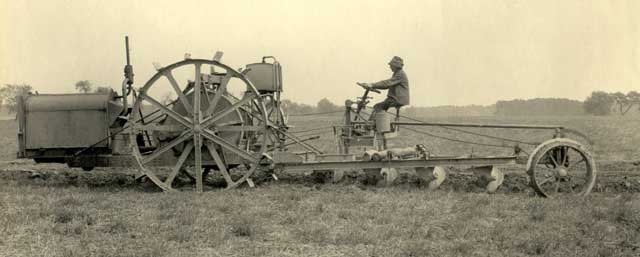

Zusammen mit Karl Gleiche erfand er einen selbstfahrenden Pflug, der viel besser handhabbar war, als die von schwerfälligen Lokomobilen über den Acker gezogenen Pflüge.

|